Hoy es viernes de cuento, aquí les va el tercero, en el que se menciona la música de Chopin. Espero lo disfruten.

LA

CABEZA

LA

CABEZA

CHARLES BUKOWSKI

Margie

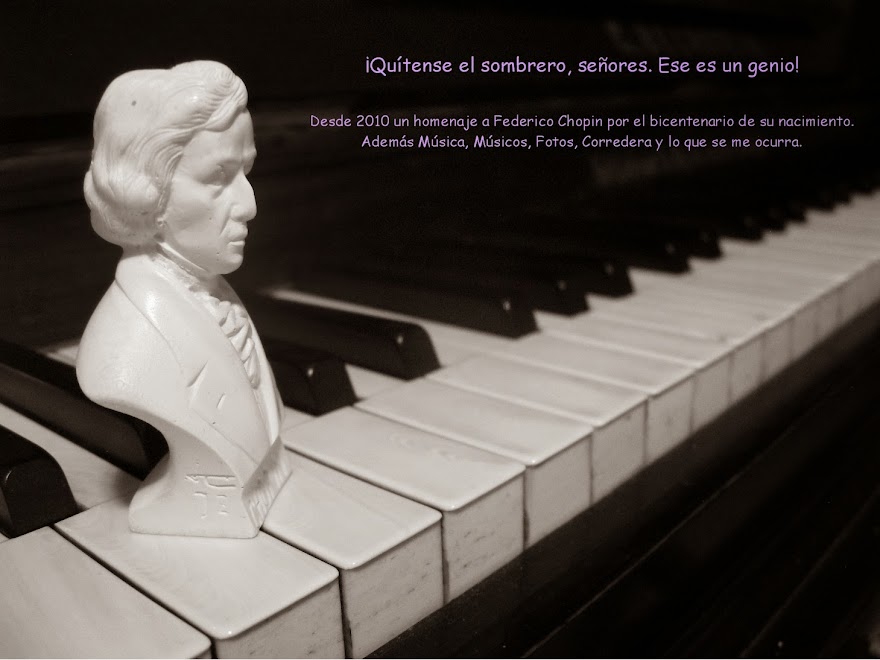

solía empezar a tocar nocturnos de Chopin cuando se ponía el sol. Vivía en una casa grande, un poco retirada de la calle, y

a la puesta del sol ya estaba

colocada con coñac o whisky. Tenía cuarenta y tres años y aún conservaba una buena figura y un rostro delicado. Su marido había

muerto joven, hacía cinco arios,

y ella, al parecer, llevaba una vida solitaria. El marido había sido médico. Había tenido buena suerte en la Bolsa e invirtió el dinero

para que ella tuviese una renta

fija de dos mil dólares mensuales. Buena parte de los dos mil volaban en coñac y en whisky.

Desde

la muerte de su marido, había tenido dos amantes, pero las aventuras habían

sido esporádicas y fugaces. Parecía que los hombres carecieran de magia, la mayoría eran malos amantes, sexual y espiritualmente. Sus

intereses parecían limitarse

a sus coches nuevos, el deporte y la televisión. Al menos Harry, su difunto marido, la llevaba de vez en cuando a un concierto. Bien

sabía Dios que Metha era un director

muy malo, pero todo era mejor que aguantar a Laverne y a Shirley.

Margie

se había resignado,

sencillamente, a una existencia sin sexo masculino. Llevaba una vida plácida, con su piano, su coñac y su whisky. Y

cuando el sol se ponía, sentía una

enorme necesidad de su piano, de su Chopin y de su whisky y/o coñac. En cuanto empezaba a oscurecer, Margie empezaba a encender un

cigarrillo detrás de otro.

Margie

tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad, no eran propiamente una pareja. Él,

barburdo, corpulento, violento,

medio loco, era veinte años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar borracho o con resaca. La

mujer con la que vivía también

era muy suya..., hosca, indiferente. Casi como un estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era

como si se hubieran juntado

dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero, casi siempre, la

voz de la mujer. Luego, de pronto, muy alta, la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces, seguía a

las voces un estruendo de cristales

rotos. Pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche; luego todo quedaba tranquilo dos o tres días, hasta que

regresaba. La policía se había llevado

al hombre un par de veces. Pero siempre volvía.

Margie

tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad, no eran propiamente una pareja. Él,

barburdo, corpulento, violento,

medio loco, era veinte años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar borracho o con resaca. La

mujer con la que vivía también

era muy suya..., hosca, indiferente. Casi como un estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era

como si se hubieran juntado

dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero, casi siempre, la

voz de la mujer. Luego, de pronto, muy alta, la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces, seguía a

las voces un estruendo de cristales

rotos. Pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche; luego todo quedaba tranquilo dos o tres días, hasta que

regresaba. La policía se había llevado

al hombre un par de veces. Pero siempre volvía.

Un

día, Margie vio la foto del hombre en el periódico. Aquel hombre era el poeta Marx Renoffski. Había oído hablar de su obra. Al día

siguiente, fue a la librería y

compró todos los libros suyos que encontró. Aquella tarde, combinó la poesía

del hombre con el coñac; y

cuando oscureció, se olvidó de tocar los nocturnos de Chopin. Por algunos de sus poemas de amor dedujo que aquel

hombre estaba viviendo

con la escritora Karen Reeves. Sin saber muy bien por qué, Margie no se sentía ya tan sola como antes.

La

casa era de Karen y celebraban muchas fiestas. Durante éstas, cuando más escandalosas eran la música y las risas, siempre veía la

figura alta y barbuda de Marx

Renoffski salir por la puerta trasera de la casa. Se sentaba en el patio de

atrás, solo, con su botella de

cerveza a la luz de la luna. Y entonces Margie recordaba sus poemas de amor y sentía deseos de conocerle.

El

sábado por la noche, varias semanas después de haber comprado sus libros, les oyó discutir a grito pelado. Marx había estado

bebiendo y la voz de Karen se fue

haciendo cada vez más estridente.

-

Escucha

—era la voz de Marx—, cuando me apetezca un trago, me tomaré un trago.

-

Eres

la cosa más horrorosa que me he encontrado en la vida— oyó decir a Karen.

Luego,

ruidos de trifulca, Margie apagó las luces y se pegó a la ventana.

-

¡Maldita!

—oyó decir a Marx—. ¡Sigue atacándome y verás lo que es bueno!

Luego,

vio a Marx salir por el porche delantero con la máquina de escribir. No era una portátil, sino un modelo de mesa, y Marx bajaba

tambaleante las escaleras con

ella, a punto de caer en todo momento.

-

Me

voy a librar de tu cabeza —chilló Karen—. Voy a arrojar esa cabeza ahora mismo

-

Adelante —dijo Marx—.

Tírala.

Margie

vio a Marx cargar la máquina de escribir en el coche y luego vio un objeto grande y pesado, evidentemente la cabeza, que salía

volando del porche para caer en su jardín. Rebotó en el suelo y se inmovilizó

justo bajo un gran rosal. Marx se

marchó en su coche. En casa de Karen Reeves se apagaron todas las luces; y se hizo el silencio.

A

la mañana siguiente, Margie despertó a las ocho y cuarenta y cinco. Se arregló,

puso los huevos a

hervir y se tomó un café con una copita de coñac. Se asomó a la ventana. El gran objeto de arcilla seguía bajo el rosal.

Se apartó de la ventana, sacó

dos huevos, los enfrió poniéndolos en agua y los peló. Luego se sentó a desayunar y abrió un ejemplar del último libro de poemas de

Marx Renoffski, Uno, dos, tres,

me quiero a mí. Lo

abrió hacia la mitad:

...oh, tengo escuadrones

de dolor

batallones, ejércitos de

dolor

continentes de dolor

ja, ja, ja

y

te tengo a ti.

Margie

terminó los huevos, echó dos copitas de coñac en un segundo café, se lo bebió, se puso los pantalones verdes de rayas, el jersey

amarillo y, con una pinta a lo

Catherine Hepburn a los cuarenta y tres, se calzó las sandalias rojas y salió a

su jardín. El coche de Marx

no estaba aparcado y la casa de Karen permanecía en silencio. Se acercó al rosal. Allí estaba la cabeza

esculpida, con la cara hacia el suelo.

Margie

sintió que el corazón le latía más acelerado. Movió la cabeza con el pie, y el rostro la miró desde la yerba. Era Marx Renoffski,

no había duda. Cogió a Marx,

y, sosteniéndolo cuidadosamente contra su jersey amarillo pálido, lo llevó a su casa. Lo colocó sobre su piano, luego se sirvió un

coñac con agua, se sentó y estuvo

un rato mirándole, mientras bebía. Marx era feo y rasposo, pero muy real. Karen

Reeves era buena escultora. Margie le estaba agradecida. Continuó examinando la cabeza de Marx: allí podía verlo todo, bondad,

odio, miedo, demencia, amor,

humor, pero ella veía sobre todo humor y amor. Cuando pusieron el programa de música clásica al mediodía, subió mucho el volumen

y se puso a beber con auténtico

deleite.

Hacia

las cuatro de la tarde, aún seguía bebiendo coñac; empezó a hablar con él.

-

Marx,

te comprendo. Yo podría darte la verdadera felicidad.

Marx

no contestó; siguió allí, sobre el piano, en total silencio.

-

He

leído tus libros, Marx. Eres un hombre ingenioso y sensible, Marx, y muy divertido. Te comprendo, querido. Yo no soy como esa...

esa otra mujer. Marx

seguía sonriendo, seguía mirándola con aquellos ojitos entrecerrados.

-

Marx,

podría interpretar a Chopin para ti..., los nocturnos, los études.

Margie

se sentó al piano y empezó a tocar. Él estaba allí. Era evidente que Marx jamás veía los partidos en la televisión. Probablemente

viese las obras de Ibsen, de Shakespeare, de Chejov, en el canal 28. Y, al

igual que en sus poemas, era un gran amante.

Se sirvió más coñac y siguió tocando. Marx Renoffski escuchaba.

Cuando

Margie terminó su concierto, miró a Marx. Le había gustado. Estaba segura. Se levantó. La cabeza de Marx estaba justo al nivel

de la suya. Se inclinó y le dio un leve beso. Luego, retrocedió. Él sonreía,

con aquella luminosa sonrisa.

Puso

de nuevo su boca sobre la de él, y le dio un beso lento y apasionado.

A

la mañana siguiente, Marx seguía allí, sobre el piano. Marx Renoffski, poeta, poeta moderno, vivo, peligroso, encantador, sensible.

Miró por la ventana. Aún no estaba

allí el coche de Marx. Había pasado la noche fuera.

Se

había ido a otro sitio, lejos de aquella... zorra.

Se

volvió y le dijo:

-

Marx,

tú necesitas una buena mujer.

Fue

hasta la cocina, puso a hervir dos huevos y vertió un chorrito de whisky en el café. Se puso a canturrear. El día era idéntico al

anterior. Pero mejor. Más agradable.

Siguió leyendo la obra de Marx. Escribió incluso ella misma un poema:

Este divino accidente

nos ha unido

aunque tú seas arcilla

y yo carne

ha surgido el contacto

pese a todo, ha surgido

el contacto.

A

las cuatro, sonó el timbre de la puerta. Margie fue a abrir. Era Marx

Renoffski. Estaba borracho.

-

Nena

—dijo—, sabemos que tienes la cabeza. ¿Qué te propones hacer con mi cabeza?

Margie

no pudo contestar. Marx entró en la casa.

-

Bueno,

¿dónde está ese maldito trasto? Karen lo quiere otra vez. La cabeza estaba en el salón de música. Marx dio una

vuelta por allí.

-

Tienes

una casa muy bonita. Vives sola, ¿eh?

-

Sí.

-

¿Qué

pasa? ¿Te dan miedo los hombres?

-

No.

-

Oye,

la próxima vez que Karen me eche, creo que me acercaré por aquí. ¿Vale?

Margie

no contestó.

-

No

contestas. Quien calla otorga. Bueno, estupendo. Pero ¿dónde está esa ca‑

-

Escucha, te he oído interpretar a Chopin cuando se pone el sol.

Tienes clase. Me gustan las

tías con clase. Seguro que bebes coñac, ¿a que sí?

-

Sí

-

Sírveme un coñac. Tres copitas en medio vaso de agua.

Margie

fue a la cocina. Cuando salió con la bebida, él estaba en el salón de música. Había encontrado la cabeza. Estaba apoyado en ella,

con el codo sobre el cráneo.

Le ofreció el vaso.

-

Gracias.

Sí, clase. Tienes clase. ¿Pintas, escribes, compones? ¿Haces algo, además de interpretar a Chopin?

-

No.

-

Ah

—dijo él, alzando el vaso y bebiéndose la mitad de un trago Estoy seguro de que lo eres.

-

¿Qué

soy qué?

-

Un gran polvo.

- No sé.

-

Bueno,

yo sí lo sé. Y no deberías desperdiciarlo. Yo no quiero que lo desperdicies.

Marx

Renoffski se terminó el coñac y posó el vaso sobre el piano, junto a la cabeza. Se acercó a ella y la agarró. Marx olía a vómito,

a vino barato y a tocino.

Los

pelos hirsutos de su barba le rasparon la cara cuando la besó. Luego, apartó la cara y la miró con aquellos ojillos.

-

¡No

puedes desperdiciar la vida, nena! —Margie sintió la presión de su pene—. También me gusta lamerles el coñito a las nenas. No

lo hice hasta los cincuenta años. Karen me -enseñó. Ahora soy el

mejor del mundo.

-

No

me gusta que me agobien —dijo Margie débilmente...

-

¡Oh,

eso está muy bien! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Espíritu! Chaplin se enamoró de Goddard al verla mordisquear una manzana.

¡Apuesto a que tú mordisqueas las manzanas a las mil maravillas! Aunque

apuesto a que también puedes hacer

otras cosas con la boca, ¿no?

La

besó otra vez. Después, le preguntó:

- ¿Dónde está el dormitorio?

-

¿Por qué?

- ¿Por qué? ¡Porque es allí donde vamos a hacerlo!

-

¿Hacer qué?

-

¡Joder!

¿Qué va a ser?

-

¡Fuera

de mi casa!

-

¿En serio?

-

Sí.

-

¿Quieres

decir que no quieres joder?

-

Exactamente.

-

Oye,

hay diez mil mujeres que se irían conmigo a la cama.

-

Yo

no soy una de ellas.

-

Bueno,

sírveme otra copa y me largo.

-

De

acuerdo.

Margie

fue a la cocina, echó tres copitas de coñac en medio vaso de agua, salió y se lo dio.

-

Oye,

¿sabes quién soy?

-

Sí

-

Soy

Marx Renoffski, el poeta.

-

Ya

te he dicho que sé quién eres.

-

Ah

—dijo Marx, y bebió de un trago el coñac—. Bueno, tengo que irme. Karen no se fía de mí.

-

Dile

a Karen que la considero una magnífica escultora.

-

Oh,

sí, claro....

Marx

cogió la cabeza, cruzó la habitación y se dirigió hacia la salida. Margie lo

siguió. En la puerta, Marx se detuvo.

-

Oye,

¿ni nunca te pones caliente?

-

Pues

claro.

-

¿Y

qué haces?

-

Me

masturbo.

-

Marx

se encrespó

-

Señora

mía, ése es un delito contra la naturaleza y, más importante aún, toda una agresión contra mi persona. —Luego cerró la puerta.

Ella

lo vio bajar con mucha precaución por el camino, cargando la cabeza. Luego dobló la esquina y subió el camino de la casa de

Karen Reeves.

Margie

entró en el salón de música. Se sentó al piano. Ya se ponía el sol. Era el momento justo. Empezó a interpretar a Chopin. Tocaba como

nunca.

¡Ah que los "machos"!